He jugado con lobos

Resumen

Pocos meses antes de suicidarse en su apartamento neoyorkino, el escritor cubano Reinaldo Arenas escribió estas palabras: “La vida es misterio incesante, misterio y terror. Eso es lo que somos, un destello desesperado, amparado por la poesía y la ternura”. Me he acordado de ellas al concluir la lectura de He jugado con lobos, porque la historia que narra esta extraordinaria novela de Gabriel Janer Manila se mueve (y conmueve) precisamente entre el espanto y la ternura, entre la desolación y la poesía, entre el desamparo y la esperanza.

La vida de su protagonista, Marcos Rodríguez Pantoja, sufre un vuelco trágico el día en que su padre lo vende a un terrateniente para que guarde una piara de cabras en un valle umbrío de la Sierra Morena. Esto sucedió (puesto que es una historia real) a comienzos de los años cincuenta, cuando Marcos tenía poco más de seis años. Eran tiempos oscuros de posguerra.

En ese lugar agreste, pasó el resto de su infancia y toda su adolescencia en absoluta soledad, sin otra compañía que la de los animales que poblaban aquellas espesuras. Con ellos terminaría conviviendo y hasta entendiéndose en un lenguaje que él mismo debió inventar. Según Janer, y aunque parezca increíble en esas condiciones extremas, Marcos logró crear un mundo con sentido a través de su relación cotidiana con una camada de lobos, una culebra, una zorra, un aguilucho, unas ratas… “Su imaginación lo salvó”, como a Sherezade la invención de un cuento cada noche, porque sin fantasía, sin ficción, sin sueños, no es posible vivir.

A Marcos lo salvó ese potencial poético que todo ser humano trae a la vida germinalmente, como sugería Hannah Arendt aludiendo al concepto de vita activa. Por obra de la natalidad, la vida, aun cuando todo parezca perdido o cualquier esfuerzo inútil, se transforma en una imprevisible aventura a través de la que se revela un individuo insustituible y diferente a cualquier otro: “El hecho de que el hombre sea capaz de acción —escribió Arendt en La condición humana— significa que cabe esperarse de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo infinitamente improbable. Y una vez más esto es posible ya que cada hombre es único, de tal manera que con cada nacimiento algo singularmente nuevo entra en el mundo”. En Marcos, a pesar de la quiebra abrupta de su socialización a una edad tan temprana, de su radical aislamiento social y de la angustia de sobrevivir en un medio tan inhóspito, se produce ese milagro. A su manera, había comprendido que cada ser humano es irrepetible, como cada flor, como cada piedra, como cada árbol, que, aun compartiendo las mismas raíces, son distintos entre sí.

Se daba cuenta de que pensaba, y que eso lo hacía diferente de los animales. En este sentido, Marcos podría personificar la “naturalidad” del hombre salvaje, según la concebía Rousseau. Para Gabriel Janer, como ha dejado escrito en otro de sus libros (Literatura oral y ecología de lo imaginario, 2010), esta concepción no distaría mucho del concepto de “pensamiento salvaje”, propuesto por Claude Lévi- Strauss dos siglos más tarde: “El pensamiento salvaje no es el pensamiento de los hombres salvajes, sino un pensamiento todavía no domesticado, espontáneo y sin prejuicios”. Marcos crece en un mundo de cosas y sensaciones sin nombre, en un macondo andaluz sin palabras, que observa, ordena e interpreta a su modo, y hace suyo. Imitando las voces de los animales, reinventaba palabras que había olvidado, y cantaba y se reía igual que ellos.

Como tantos otros niños abandonados a lo largo de los siglos, como aquellos que deambulan asustados por los suburbios siniestros de las metrópolis contemporáneas (y que tan emocionadamente ha retratado Janer en su novela Samba para un menino da rua), Marcos recorrió un genuino camino de aprendizaje, desarrolló una singular y forzosa autoeducación al margen de toda norma pedagógica o tutela social. Pero el ser humano es una araña que teje relaciones, allí donde le caiga en suerte vivir: en un planeta minúsculo donde habita una flor o en una isla perdida en los cálidos mares del Sur.

Viviendo entre lobos, oliendo a lobo, Marcos llegó a descifrar correctamente las leyes que regulan la vida de la manada hasta hacerse un hueco en ella. Se admiró de la solicitud de las madres con sus crías y aprendió “que más vale morir que vivir sometido”. Y experimentó, en carne propia, lo que significa la resistencia ante la adversidad, hasta caer finalmente en la cuenta de que “no hay una línea segura que separe a los hombres de las bestias”.

Un día, cuando contaba diecinueve años, la guardia civil lo capturó y lo devolvió, atado sobre un caballo, a la civilización.

Otro golpe seco, infame, como aquel que su padre le había asestado años atrás. La ferocidad de los hombres se cebaba de nuevo con su vida, arrancándolo brutalmente del mundo que había creado con sus propias manos, gracias un largo e ingrato aprendizaje a la intemperie. A su paso por las calles, envuelto en una piel hedionda, con greñas que le llegaban a las rodillas, los vecinos del pueblo le gritaban ¡salvaje! ¡salvaje! Imposible no evocar al pequeño Víctor, cuando se ve acosado por perros y apresado por cazadores en el bosque del Aveyron y llevado a rastras al pueblecito más próximo, ante el pasmo, el temor y la cruel benevolencia de los buenos ciudadanos, incapaces de aceptar la diferencia en su expresión más torrencial, el ojo en su estado más salvaje.

Marcos, como Víctor, había sido expulsado violentamente de la sociedad y abandonado a su suerte siendo un niño. Ahora regresaba mediante otro acto igualmente violento e ignominioso, y se veía exhibido como un monstruo que hay que domesticar.

Poco después empezaría su reeducación, es decir, su supuesta reinserción social, que nunca se produciría por completo.

“Los animales son mejores que las personas”, le confesó Marcos, que ahora cuenta sesenta y dos años, a Gerardo Olivares, el director de la película Entre lobos (2010), basada en su vida. Gabriel Janer, en una entrevista en La Vanguardia (5 de Agosto de 2010), insistía igualmente en esta fractura ya insalvable entre Marcos y el mundo de los hombres: “Lo cazaron como a un animal, le raparon, intentaron socializarle…

Imposible: morirá inadaptado. La historia de otros niños salvajes enseña que ellos salen de la jungla, ¡pero la jungla no sale de ellos! Hace poco hablé con Marcos: Allá estaba mejor, suspiró”.

Hace treinta y cinco años, Gabriel Janer logró entrevistar a este peculiar personaje, quien, tras diversos avatares, había acabado de camarero en Palma de Mallorca. Janer, entonces un aprendiz de etnógrafo, quedó literalmente atrapado por su relato alucinante, siguió sus pasos por los lugares donde trascurrieron los acontecimientos, preguntó a diestro y siniestro y, tras muchas lecturas sobre niños salvajes, infancia y marginación social, escribió su tesis doctoral, que se transformaría en un espléndido libro, L’infant selvàtic de Sierra Morena, traducido después a varios idiomas. Contiene esta obra, además de varios capítulos de brillante análisis antropológico y pedagógico, la transcripción casi literal del relato del propio Marcos, complementado con algunos dibujos muy toscos, en los que recrea, a su manera, algunos pasajes de su vida en la Sierra. De ese relato nace He jugado con lobos.

Entre la etnografía y la literatura, incluso entre la pedagogía y el arte, puede haber una relación plausible, pero es siempre una relación difícil, arriesgada, a veces desaconsejable. La creación literaria, si obedece a su vocación quijotesca, es errante, quimérica, ingenua, despegada de las cosas. A la creación le gusta invertir los términos, subvertir los tiempos, hablar en subjuntivo, y le disgustan el orden inapelable del discurso, los planes y proclamas, las claridades meridianas. La creación habita la penumbra, la hora del lubricán, ese momento indeciso de pura indeterminación, de pura libertad.

Gabriel Janer se lo ha pensado mucho (él mismo lo explica en el post scriptum de He jugado con lobos) antes de convertir en fábula la dramática historia de Marcos, sin traicionarla. Hay quien le ha preguntado sobre la verdad, es decir, sobre la realidad de esa historia, y su respuesta ha sido ésta: “No es tan importante lo que vivió, sino lo que creyó que vivía. Quizás la imaginación lo salvó de la soledad.

Mientras, jugaba con lobos y se dejaba guiar por una culebra”. Verdad, realidad, ficción, fantasía, sueños… ¿Hay una línea precisa que los separe de manera segura, nítida e indeleble? ¿No será que, en el fondo, sólo son palabras precarias, insuficientes, que pretenden decir lo indecible? Gabriel Janer, como un chamán alado, se mueve con levedad entre esos mundos en apariencia antagónicos, pero anudados entre sí, entre los que discurre el enigma insondable de la vida humana. “Toda la obra de Gabriel Janer —escribía hace años María Aurelia Capmany en el prólogo de L’Infant selvàtic— gira alrededor de una única obsesión: llegar a comprender, hasta donde sea posible, en qué consiste la realidad humana”. Pero la “realidad humana” es, más que una realidad (regular, medible, contable), una experiencia inédita, un viaje de incierto destino, un misterio que quizás nunca pueda ser desentrañado, sino sólo apenas desvelado, entrevisto, con buenas dosis de poesía y ternura, como decía Reinaldo Arenas.

Ambas están presentes, intensa, profunda, generosamente, en este proverbial libro de Gabriel Janer, que debieran leer todos aquellos que tienen como oficio escudriñar en el alma humana y persuadirla de que siga el camino recto. De He jugado con lobos aprenderían la ecuanimidad, el tacto delicado y el ritmo acompasado con los que es necesario entrar, siempre de puntillas, en el corazón sagrado de cada vida.

Que esta obra haya sido justamente galardonada con un importante premio de narrativa juvenil, no significa que sólo vaya dirigida a lectores jóvenes. Un libro es como un yacimiento arqueológico en el que se superponen estratos, es decir, una puerta abierta a sucesivas lecturas y, por tanto, a múltiples lectores.

Un palacio encantado. He jugado con lobos es como un vino blanco de palidez inmaculada, decantada por el tiempo lento de la bodega; como un azul diáfano de Miró atravesado por una escueta línea negra; como un verso de Juan Ramón Jiménez, desnudo, sin un solo atributo innecesario. Su aparente sencillez de estilo, la aparente linealidad de la historia que narra, esconden, sin embargo, un inquietante laberinto por el que Gabriel Janer desciende, como Dante, a los infiernos de la condición humana, y asciende también a un paraíso posible, lugar primordial de maravillas, tan bello y fascinante como frágil y transitorio, al que la humanidad siempre ha aspirado.

He jugado con lobos es, al fin, un hermosísimo texto que convoca a todos los sentidos, una fábula escrita por un hombre libre al que, como él mismo ha dicho, le gusta defender las causas justas. Por eso, He jugado con lobos es, a la postre, una agridulce reflexión sobre la libertad y la dignidad de cada ser humano (insignificante, fugaz acaso, pero “hecho de la misma sustancia de los dioses”), y también sobre las incontables amenazas que las acechan; entre ellas, la insoportable insolencia de la injusticia.

Citación recomendada | Recommended citation

Faraco, J. G.

(2023)

.

He jugado con lobos.

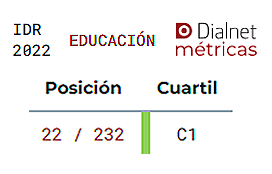

Revista Española de Pedagogía.

https://www.revistadepedagogia.org/rep/vol0/iss0/50

Licencia Creative Commons | Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Commentarios | Comments

Janer Manila, Gabriel (2010).

He jugado con lobos.

(Barcelona, Bridge, La Galera SAU

Editorial). (Traducción de Alicia Mulet).